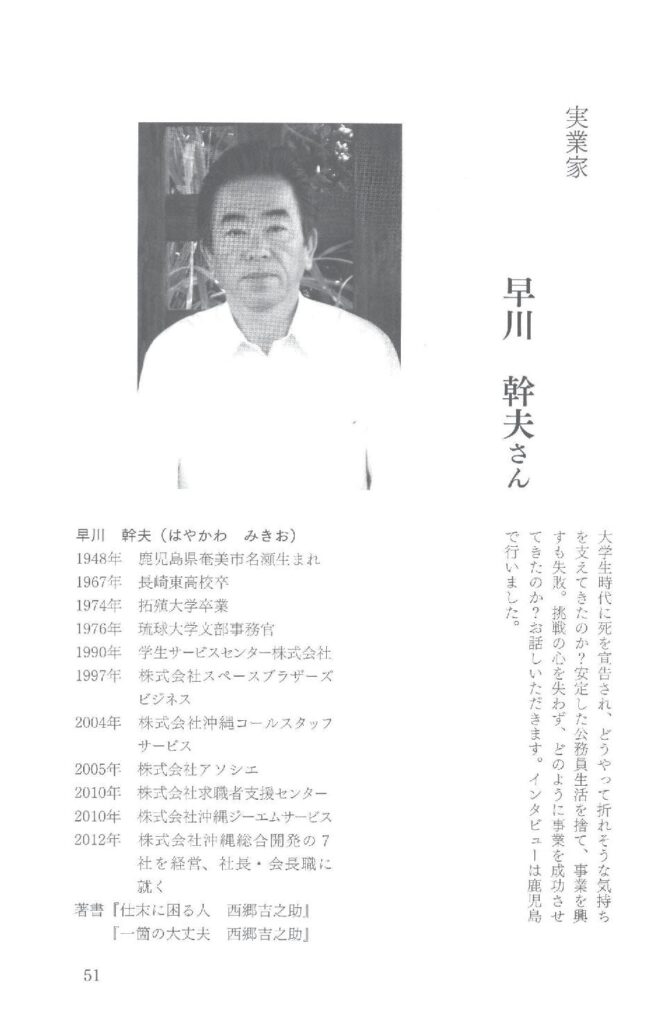

大学生時代に死を宣告され、どうやつて折れそうな気持ちを支えてきたのか?安定した公務員生活を捨て、事業を興すも失敗。挑戦の心を失わず、どのように事業を成功させてきたのか?お話しいただきます。インタビューは鹿児島で行いました。

早川 幹夫(はやかわ みきお)

1948年 鹿児島県奄美市名瀬生まれ

1967年 長崎東高校卒

1974年 拓殖大学卒業

1976年 琉球大学文部事務官

1990年 学生サービスセンター株式会社

1997年 株式会社スペースブラザーズビジネス

2004年 株式会社沖縄コールスタッフサービス

2005年 株式会社アソシエ

2010年 株式会社求職者支援センター

2010年 株式会社沖糸電ジーエムサービス

2012年 株式会社沖縄総合開発の7社を経営、社長・会長職に就く

道義を行い、探求せよ!

―早川さんの生い立ちについて教えてください。

昭和23年5月に奄美で生まれました。父は税関職員で、昭和26年琉球税関の創立に関わり、そのため昭和28年12月まで沖縄県首里にいました。そして昭和28年12月、奄美群島が日本に復帰し、父は長崎税関に移籍しました。

父の職業柄、学生時代は転校が多かったのですが、何処へ行ってもすぐに順応できました。中学、高校時代は剣道や柔道で身体を鍛えていました。

長崎東高校に通っている時、父が転勤になり、自分は長崎に一人残りました。下宿生活です。自由を満喫しました。自由を満喫しすぎて、大学受験に失敗しました。

人生の猶予期間を満喫中、死の宣告そして西郷隆盛との遅近

―長崎から東京へ、大学生になっていかがでしたか?

融通無碍(ゆうづうむげ)でしたね。学生時代は遊んでいました。大学に行かず、パチンコに通いました。久しぶりに大学へ行ったら、外国語の選択に漏れてインドネシア語しか残っていませんでした。インドネシア語なんて全然知らないし、聞いたこともなかったんですよ(笑)。

在学中にいろいろなアルバイトを経験しました。キャバレーのチラシ配りもしました。様々な経験をしたいからあらゆるバイトをしてみました。

ちょっと気が乗らないようなバイトでも若い時にしかできないことですから一生懸命してみました。

若い時の苦労は買ってでもしろといいますね。

大学2年の時、心臓弁膜症を発病しました。父が上京して、病院で検査をし、30歳まで生きられないだろうと死の宣告を受けました。死の恐怖から死を乗り越えた人物の伝記を読みあさりました。橋本佐内、士口田松陰、高杉晋作などです。ちようどその頃、大学の授業である教授が西郷隆盛の死生観の話をしていたのを思い出し、西郷の本を片っ端から読みました。

「朝にして食らわずば、昼にして餞う。少うして学ばずば、壮にして惑う。磯うるは猶忍ぶべし。惑うは奈何ともすべからず」

(朝食事をしなければ、昼には空腹を感ずる。同じように、少年時代に学問をしておかないと、壮年になって、物事の判断に惑うことになる。空腹であることはまだ辛抱ができるけれども、知識がなくて事の判断に惑うのはどうにもしてやれない)― 『手抄言志録』よりとあるように、若い人には是非若いうちに学んでもらいたいと強く思います。自分はどういう人生を送るのか、どういう生き方をすべきか思い悩み学び探求し、人生の指針を持ってください。

古の政権・英雄・豪傑を呼び起こして我の友とし、我は未来の人間と人類の生き方のモデルの一つとなれ。

―若い時にしか学べないことがあるということですね。学ぶということは学校の勉強だけではないということだと思いますが、具体的にどういうことを学ぶべきだとお考えですか?

若いうちに、自分のモデルを持つということです。ナポレオンがプルターク英雄伝を愛したように、織田信長が源義経の一ノ谷の合戦、斎藤道三から学んだように、大久保利通がビスマルクをモデルにしたように、偉人も皆モデルを持っています。自分の生き方を模索している時、自分の命題は何かと探している時、モデルを持つことは非常に良いと思います。

橋本佐内が15歳の時に書いた「啓発録」(1.稚心を去る 2.振気 3.立志 4.勉学 5。朋友を選ぶ)は若い人に是非読んでほしいです。

―早川さんのモデルは西郷さんですね。

はい。西郷吉之助。隆盛と思われていますが、本名は隆永でした。明治政府から維新王政復古の尽力を評価され、正三位の位階を授けられたとき、本名は隆永だったのですが、担当官の手違いで書面には実父の名前である隆盛と記されてしまいました。それを見た西郷は「まあ、いいか」と。いい話でしょう。

事業を興す。楽しかった休みは、経営者になると、怖かった。

―大学卒業後はどうなさったのですか?

短期間でしたが、宮崎県の山の中にある全校児童26人と54人の僻地小学校2校の事務職員をしました。その後、国家公務員試験の中級に合格し、琉球大学に就職しました。当時大学のキャンパスは首里城の近くにありました。9年間は身分が安定した生活を送りました。10年を過ぎるとこの生活から抜けられなくなるという思い、退職しました。公務員だった父と同じことをしたくないと思っていました。正義感が強く、まじめで、石橋を叩いても渡らない父を超えたいという強い思いから、事業を興しました。

「沖縄アルバイトニュース社」を琉球大学の近くで始めました。その当時沖縄には求人誌がありませんでした。発刊してから55号まで、2年間続けました。

公務員から一転して経営者へ。サラリーマン時代は休みに何をしようかとそればかり考えていました。しかし経営者となると休みが怖かったです。仕事をずっとしていたいと思うようになりました。休むとお金が入ってきませんからね。

しかし今になって考えてみると、当時は事業を興すにはあまりにも無知でした。経験がありませんでした。資金繰りに困り、借金を重ね、自宅にも取り立てが来るようになり、いたたまれなくなった家族は妻の実家に行きました。

―事業の失敗、別居とお辛い時期でしたね。日々どのように過ごされていたのですか?

一人になって、最初の2年間は食べるためになんでもやりました。それから、お弁当屋に住み込みで働き、1年間で給料が2倍になるくらい働きました。

社長が那覇市内にステーキ店を出すことになり、私もそちらで働き始めました。コックが辞めてしまったときには、ピンチヒツターで厨一房に立ち、営業マンとして那覇空港のタクシープールにいるドライバーさんに営業に行きました。車の窓越しから、トライバーさんと同じ目線で、挨拶しました。最初はおしばりを持って、「お疲れ様です」と、次にヤクルトを差し入れ、店にお客を連れて来てもらえるようにお願いしました。タクシー会社に挨拶にも行きました。 一日店を借り切って、ドライバーさんとその家族を招待し、ステーキを食べてもらい、感謝の気持ちを伝えました。おかげで店は繁盛しましたよ。

函館で屋台をやっている社長の知人から話を聞き、首里城の前でアイスクリームを売りました。すごく儲かりましたよ。

修学旅行のバスが来るでしょ。一番やんちゃくれなのに声掛けて、アイスクリームを無料であげて、フ」れおいしいよ― って官一伝してね」というんです。1人だけおいしそうにアイスクリーム食べているのを見て、他の子たちも買いに来てくれるんです。

観光バスが来るでしょ。バスガイドさんたちに必ず無料であげるんです。するとガイドさんたちが「あそこのアイスクリームはおいしいですよ」って宣伝してくれるんです。盆暮れには、バス会社に「いつもお世話になっています」と必ず挨拶に行きました。

きれいなお姉さんを見つけて、「美しい方には大盛りで大サービス」といって、そうでもない人には、「素敵な方には大盛りで大サービス」っていって、販売しましたよ。(笑)

あんまりよく売れるので、1人でやっているのは大変になって、人を雇いました。アイスクリームとドリンクと店も2つに増やしました。

そこでお金をためて、琉球大学の前で今の「学生サービスセンター」をスタートしました。

―仕事がうまくいった秘訣を教えてください。

失敗しないコツはわかっていると思います。

社会にはいろいろな仕事があります。どの仕事についてもなりきることが大切ではないかと思います。弁当屋、ステーキ店の営業をしていた時は、お客さんそしてお客さんを連れて来てくれるタクシードライバーと同じ目線に立ちました。アイスクリームを売っていた時は、フーテンの寅さんになりきりました。

なりきることが大切じゃないでしょうか。なりきるとは、自分というものを逆にもたないようにして、なりたいものを入れ、それになりきろうとする。自分へのこだわりやプライドやオレ流といった「自己」を横に置いて、なりきる対象を真似ようとすることです。役者がその役に入り込むようにです。

私は「新人類の会」というのを作ったことがあります。1984年くらいだったでしょうか。

筑紫哲也の対談集で有名になった言葉ですが、1980年代に新人類という言葉が生まれる前のことです。琉球大学の近くに自費でアパートを借りました。メンバーは里孝人、早川祐夫、上地達也、長位裕行のメーンに加え、公務員、会社員、経営者、自営業、大学生等、20代から40代位まで、30名程度の会員がいました。出入り自由の、会則も拘束むない会でした。

人類の文化や科学は発達しても、人間そのものはあまり進化していない時代の中で、新しいタイプの人間になれないものかと思ったのが設立の動機です。今は私自身が一つのモデルになろうと思っています。

―早川さんのビジネスモデルについて教えてください。

私のビジネスモデルは松下幸之助のものを参考

にしようと思いました。松下氏の「商売は真剣勝負である。真剣勝負なら、いつも勝っていなければならない。チャリンと音がなれば、 一方が傷つくか死ぬ。だから得する時もあれば、損するときもあるというようなことはあってはならない。宣(剣勝負で負けるときは、首が飛ぶという覚悟でいなければならない」という言葉を重視しています。

私の方針は、「ビジネスはビジネスで返す」と仕事をしてきました。早川のところに仕事を頼めば、きちんとやってくれるという信頼関係が一番です。だから仕事相手とお酒を飲むことや接待ゴルフといった営業はしません。

それでも有難いことに仕事をいただいています。だから私は夜暇ですよ。(笑)

―夜は読書の時間がたっぷりあり、学び続けていらつしやるということですね。経営者としてどんな人材を必要としますか?

「我が一番偉い」と思う位がいいですね。この世界においては己を世界一の人間だと思うのがよいのです。実際この世に自分と同一の人間は一人もいません。自分と他者とは比べようがありません。また比べる意味もないのです。

訓練こそすべて「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす」宮本武蔵

―その後、お身体の方はいかがですか?

はい。なんとかやっています。

自分の心臓に「鍛えるよ」といつも語りかけています。ダンベルもしています。病気とは共同生活ですから、なるべく意識しないようにしています。意識すると病気の方もちょっと悪くなった方がいいかなとすぐに反応しますから。(笑)

数年前に東北地方で冷害があった時、ある一軒の農家を除いて作物がすべてダメになったニュース番組を見ました。その農家の方はインタビューに応えて言っていました。「なぜ家の畑は大丈夫だったか?私の稲は鍛えていますからね。いつも水をちょっとしか与えていないのですよ。だから根が深く張っているのです。多少の冷害にも耐えるのです」と。

人間は訓練によってできないこともできるようになります。すべてやり様ではないでしょうか。意識の問題と思います。

人としての正しい生き方を世界に広めるために日本が旗揚げすべき

―早川さんの夢は何ですか?

残りの人生が少ない(笑)ので、日本のよさを発信できるビジネス、日本がよくなることをしたいと思っています。日本がよくなれば、世界はよくなると思っています。これはアメリカや中国にはできないことだと思っています。

―どうしてそのようにお考えになるのですか?

私は人類進化のDNAということを考えています。

1.危機感を持つ

2.情報の伝達

3.未知への挑戦

4.1%の道義心

最後の道義心というのは日本が世界に誇るべき精神文化であると思っています。

二官金次郎(尊徳)は、日本では「刃物を人に渡すとき刃の部分を自分の方に向けて柄の方を相手に向けて渡す、この行為が道徳の根本だ」と述べています。子供のころから、「はさみやそのほかの刃物を渡すとき、必ず人に柄の方を向けてわたしなさい」と母に言われ、育ちました。たとえ自分が傷ついても相手を傷つけないということです。

「自分のことよりまず相手のことを考える。自分が損しても相手を損させないようにする。自分の名誉が損なわれても、相手の名誉を損なわないようにする」こと。道徳とは何も難しいことではなく、この刃物を人に差し出す時、刃先を自分に向け柄を相手に向けるという行為のことです。

これを刃物だけではなく、人と接するとき、さまざまなことで自分のことより相手のことを慮るという精神を広げていくと、道徳が普及すると思っています。

人としての正しい生き方、「道義」を世界に広めたいと思っています。それが日本の役割なのではと考えています。人の行うべき正しい道を行っている国が道義国家です。西郷の「西郷南洲遺訓」を読むと、明治国家を道義国家として建設すべきであると考えていたことがわかります。彼はそれについて学び、修行し、訓練し、常に追い求めていました。そして探求の結果、「人の行うべき正しい道」はすなわち「敬天愛人」であると至ったのです。「天は人も我も同一に愛し給うゆえに我を愛する心をもって人を愛する」ということです。

この年になると我が国の行く末を考えます。「政治は誰のために、何の目的をもってなすのか、国家形成の目的は何か」。西郷は「国民に仁愛を施し、人の道をおこなわせることである」と答えるでしょう。国家とは道義国家あるいはそれを目指す過程の国家でなければならないのです。

西郷隆盛に関する本を2冊書きました。次に『道義国家を目指した西郷吉之助』という本を書きたいと思っています。

―若い人たちに応援メッセージをお願いします。

私は若者が志を持ち強くたくましくあってほしいと思います。新しい時代をつくっていくのは常に若者です。人材を得るか否かでその国の興亡が決まるとも言われています。若者が多種多様な志を持ち、それを社会に具現化します。若者が自由闊達にして元気があり強くたくましければ、国が元気になり未来が明るくなります。人間は生まれてしまった以上、生きていくしかありません。死ぬことだけがはっきりしています。自分が生きたいように生きるのでしょうが、 一人ひとりがそれぞれ行きたい道の求道者になることもおもしろいと思います。

私は大学生のとき30歳まで生きられないだろうと死の宣告を受けました。同じ鹿児島出身の西郷隆盛と出会い、学び、どう生きるかと問い続けました。自分の生き方を模索しました。何のために生きるのか?という問いは、自分の仕事を通してのみ得られるだろうと仕事に集中しました。念願の事業も興しました。1度は失敗しましたが、諦めず、挑戦し続けました。おかげ様で、起こした会社は7社を数えます。現在、いくつかの会社の経営を後任に譲り、会長職に就いています。

一生一度の人生です。人間というもの、人生というものを探求し、あなた自身の哲学や思想をつくり持つべきです。自分で哲学や思想をつくるのは大変です。しかし、この大変さに挑戦することが人生そのものです。

ここに空のガラスコップがあるとします。あなたの頭の中に自身の経験を通して確立された哲学・思想がなければ、空のコップに水でも入れるように他の哲学や思想が注ぎ込まれてしまいます。自身で獲得したものではなく他の借り物で満たされ、自分自身ではなくなってしまいます。宗教などの教えを受け入れるのも、何も入っていない空のときに受け入れるのではなく、自身の哲学・思想を作った後に受け入れるとよいでしょう。

さまざまな世界の宗教。哲学・思想。考え方・教えなど皆同様です。自分の哲学・思想は自身でつくるという考えのもとで、他を学び良いところは取り入れるというスタンスを持つとよいでしょう。姿、形は人間であるが中身は主体を持たないロボットにはなるな。苦労してもよい、少しずつ自分の哲学思想をつくれ。

西郷隆盛は「一人ひとりが人の行うべき道を行い、一人ひとりが己に克ち強く大きい人間になって欲しい」といいます。本当に強く大きいからこそ、余力があり他人にもやさしくなれるのです。

目標を高く置き、西郷のような聖人や賢人を目指し人の道を行い、自らを強く大きく高く成長させ

てください。

抜粋元

南からのた会学・インタビュー編

与古為新[よこいしん]

2014年6月13日 初版発行

著 者 櫻井 芳生

発 行 所 南日本新聞社

制作・発売 南日本新聞開発センター

〒892-0816 鹿児島市山下町9-23

TEL 099(225)6854 FAX 099(227)2410

URL https://www.373kc.jp/